葛牌古镇

秋日的秦岭北麓,层林尽染,漫山红叶与金黄银杏交织如画,勾勒出一幅如诗如画的美景。沿着蜿蜒的山路驶入蓝田县葛牌镇,红军魂广场赫然入目。广场上,一群党员干部重温入党誓词的声音在山谷间回响,将人们的思绪带回到90年前的烽火岁月。

葛牌镇,这个东连商洛、南接柞水的秦岭古镇,在明清时期便是关中通往东南的交通要道。而真正让它在中国革命史上留下不朽印记的,是90年前的那段红色往事。如今,这片被烈士鲜血浸润过的热土,正以其独特的红色底蕴、秀美的生态风光和蓬勃的特色产业,吸引着越来越多的远方来客。

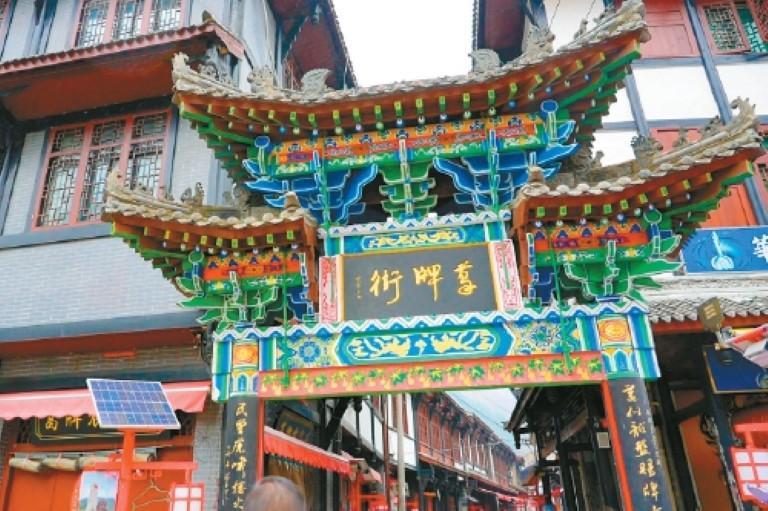

葛牌古街

秦岭红韵:千年古镇的红色蝶变

地处秦岭北麓、辋川河上游的葛牌镇,是一座群山环抱的千年古镇。得益于其连通四方的交通优势,历史上这里曾是繁华的商贸集镇。而真正实现从“商贸古镇”到“红色名镇”历史性蝶变的,是1935年初那支英雄部队的到来。

“大家请看,这里就是红二十五军军部旧址。” 11月15日,在葛牌镇区苏维埃政府纪念馆内,讲解员马高理声情并茂的讲述,将游客的思绪带回了那个烽火连天的岁月,“1935年2月,由军长程子华、副军长徐海东率领的中国工农红军第二十五军,在此成功击溃了国民党军的围追堵截,并建立了鄂豫陕苏维埃政府。”讲解员的生动讲述,让那段波澜壮阔的历史鲜活起来。

据《蓝田县志》记载,红二十五军在葛牌镇先后打响了数场关键战役。其中,在文公岭战斗中,红军将士凭借有利地形和英勇作战,一举歼灭了国民党军一二六旅两个营,彻底粉碎了敌人对新生革命根据地的“围剿”。这场胜利为红军在陕南站稳脚跟,有力策应中央红军战略转移写下了浓墨重彩的一笔。

“文公岭那一仗打得很艰苦,但也打出了红军的威风。”今年96岁的葛牌镇老教师张东海回忆,他的父辈曾目睹红军在战火中纪律严明、奋勇作战的场景。

在一系列战斗胜利的基础上,革命火种迅速转化为建设的动力。苏维埃政府积极发动群众,深入开展土地革命,通过“打土豪、分田地”的实际行动,让广大穷苦百姓翻身做了主人。

“苏维埃政府在葛牌的建立,为红军扩建队伍、配合中央红军战略转移作出了重大贡献。”葛牌镇区苏维埃政府纪念馆馆长耿宏刚介绍。从此,葛牌这个曾经的商贸古镇,将其名字永远镌刻在了中国革命的壮丽史诗中,完成了它最为辉煌的蜕变。

红军魂广场

古建留痕:革命旧址焕发新生

走进葛牌镇,青瓦白墙的古老民居错落有致,脚下的石板路已被岁月磨得光滑,处处流淌着历经风霜却未被湮没的古风遗韵,街道深处,那些承载着红色记忆的革命旧址,正以崭新的姿态诉说着峥嵘过往。

“我们始终坚持‘保护为主、修旧如旧、建新如旧’的思路,推进革命老区建设。”葛牌镇镇长李云涛介绍,近年来,在西安市、蓝田县文物部门的指导下,他们争取专项资金并聘请专业古建团队对红二十五军军部旧址、中共鄂豫陕省委扩大会议旧址等进行保护性维修,同时对纪念馆的展厅陈列进行了改造提升,让红色历史的呈现更加鲜活立体。

“比如这处军部旧址,原本是八间两层的阁楼,通过修缮,如今最大限度地恢复了历史原貌。”李云涛指着修缮一新的红二十五军军部旧址说,“我们的目标就是让革命旧址‘有址可寻、有物可看、有史可讲、有事可说’,让红色基因在这片土地上生生不息。”红色遗产的保护不仅限于建筑本体,葛牌镇还同步加大了对旧址周边环境的治理力度,提升了道路和绿化景观,让革命旧址与古镇环境和谐共生。

随着保护工作的不断深入,葛牌镇的红色文化阵地日益完善。目前,这里已形成以“一场两馆三中心”为核心的“万米红色长廊”,涵盖红军魂广场、苏维埃政府纪念馆、红二十五军军部纪念馆等多个红色地标。如今,当人们来到葛牌镇,看到的是整洁雅致的环境、古意盎然的建筑,仿佛能瞬间穿越时空,感受革命先辈的峥嵘岁月。

古老的建筑承载着红色记忆,红色精神滋养着古镇新生,葛牌镇正以“古建留痕、红色铸魂”的独特姿态,让历史与当下在此交融共生。

鄂豫陕根据地葛牌镇区苏维埃政府纪念馆

红色铸魂:打造研学教育新高地

走进苏维埃政府纪念馆,一件件珍贵的历史文物、一幅幅生动的历史照片,将那段峥嵘岁月生动再现。“这是红军战士用过的枪支,见证了革命先辈保家卫国的英勇无畏;这是苏维埃政府颁发的土地地契,它让穷苦百姓真正成为了土地的主人……”馆内,讲解员声情并茂的讲述,让红色历史变得可触可感,让参观者在动容中读懂初心。

在精心打造的红军魂广场上,巍然屹立的红军雕像,仿佛在诉说着那段波澜壮阔的革命历史。雕像前,一所高校的研学团队正在开展主题团日活动。“在这里,我们不仅看到了革命文物,更感受到了红色革命精神的传承。”带队李老师表示,这种沉浸式的研学体验,让教科书上的历史“活”了起来。

近年来,葛牌镇充分挖掘红色展馆、革命旧址等优势资源,精心策划各类红色文化教育活动,精心打造“重走红军路”“红色故事会”“红色微课堂”等特色研学课程,通过重温红二十五军革命历史,引导研学团体在行走中感悟红色基因,在聆听中传承革命精神,让研学体验更具深度与温度。

“镇上年均接待各级党政机关、企事业单位、研学团体等300余批次、共5万余人次。”葛牌镇文化站站长方泽齐介绍,2023年7月,红色葛牌景区成功获批国家3A级旅游景区,红色研学旅游已成为这里最亮眼的名片。

从革命旧址的保护修缮到红色文旅的融合发展,葛牌镇不仅让红色历史“活”了起来,更通过寓教于游的方式,让这片红色热土成为传承革命精神、赋能乡村振兴的重要阵地。

烟火暖心:民宿聚客富乡邻

新建的“三舍·葛这儿”民宿内,阳光透过木格窗棂,在古朴的茶席上投下斑驳光影。这里既保留了老宅的传统韵味,又融入了现代化的舒适设施。

最令人称道的是,建筑特意为一棵百年古树留出空间,形成“屋为树让,树在房中”的独特景致。这处由本地青年张三姓带领团队历时三年精心打造的空间,成为古镇民宿产业发展的生动缩影。

张三姓曾在城市打拼多年,最终选择回乡创业。“每次回到老宅,尤其看到这棵陪伴几代人成长的古树,就特别想为家乡做点什么。”对他而言,民宿的意义远不止商业经营。“明年我们计划与镇上合作建设老年食堂,用‘民宿+公益’的方式,帮助村里解决高龄、独居老人的用餐难题。”张三姓的话里满是对家乡的热忱。

沿着青石板路漫步,走进古街“红色葛牌”农家乐,老板娘张新红正热情地招呼客人。凭借地道的农家菜和贴心服务,她的农家乐赢得了游客们的青睐。“尝尝咱这葛牌豆腐,又嫩又香;还有秦岭山野菜、土鸡蛋,都是本地食材,绿色健康,游客就爱吃这口。”她笑着说,“旺季时每天都能接待上百位游客,月收入一万多元,如今把自家老宅也改造成了民宿,这生意越做越有奔头。”

张新红的好日子,正是葛牌镇产业融合发展的生动写照。“近年来,依托红色资源,我们先后投入200余万元,对50套红色主题民宿进行高标准改造,既保留古镇风貌,又完善配套设施。”李云涛介绍,这些民宿全部运营后,每年可为村集体经济稳定增收12万元。

为了让民宿“走出去”,葛牌镇积极与主流线上平台合作,邀请网络达人宣传推广,有效打通市场渠道,将红色底蕴与生态优势转化为实实在在的经济效益。

红色研学带来稳定客流,秦岭风光留住游客脚步。目前,葛牌镇规范化运营的农家乐和民宿达134家,形成了以古街为核心,辐射周边多个村落的产业集群,年综合收入超2000万元。一座座老宅,正在变成带动乡亲们增收的“金屋子”。

村民在收苍术

产业富民:多点开花拓宽增收路

红色旅游方兴未艾,中药材种植长势喜人,为乡亲们铺就稳稳的增收路。

唐浩土特产店内,村民郭会侠正直播推介红豆杉、葛根等中药材,这些大多来自瓦屋庄村的中药材种植基地。走进基地,种植户雷玉锋正弯腰察看药材长势情况,不时向技术员询问管护技巧。作为村里的种植能手,他种植的6亩苍术今年迎来盛产期。“亩产约2000斤,收购价8元一斤,算下来能挣5万多。”他笑着说,村里管技术、企业包收购,比种传统作物踏实多了。如今,瓦屋庄村不少农户都扩大了种植规模,靠着这片“绿色家底”过上了好日子。

同样因种植中药材而增收的还有黄沙沟村。“我们村海拔高、林下空间大,气候条件适合中药材生长。”村党支部书记熊鹏介绍,村上今年种植了猪苓、天麻等中药材10余亩,收益50余万元,不少农户借此实现了家门口增收。

目前,葛牌镇中药材种植面积超2000亩,年产值预计达800万元。这些数字背后,是葛牌镇按照“一村一品、区域协同”思路形成的产业发展格局——以红色旅游为引领,生态木耳、地道中药材、中华蜂养殖等特色产业齐头并进,呈现出“多点开花”繁荣景象。

“去年以来,全镇累计接待游客超50万人次,带动餐饮、住宿、土特产销售等综合旅游收入稳定增长,预计全年突破6000万元。”李云涛介绍。

红色铸魂,产业富民。葛牌镇正走出一条“红色引流、产业固本”的乡村振兴之路。红色基因在这里代代相传,富民成果在这里落地生根,这片承载着革命记忆的热土,正以蓬勃的生机绽放新时代的光彩。文/图记者王卉

记者手记

永不褪色的红色记忆

走访期间,令记者记忆深刻的,不仅是那些保存完好的革命旧址,更是这片红色沃土上发生的鲜活故事。返乡青年张三姓在改造老宅时,执意为百年古树留出空间,他说“老树见证过历史,我们要对它心存敬畏”;瓦屋庄村的种植户雷玉锋算着丰收账,脸上洋溢着质朴的笑容;苏维埃政府纪念馆里,讲解员的生动讲解让红色历史在孩子们心中生根发芽。

正如镇长李云涛所言:“红色,是葛牌永恒的印记和发展的根脉;绿色,是葛牌面向未来的底气和希望。我们将继续用好这两大宝贵财富,让革命老区在这片红色沃土上绽放出更加夺目的光彩。”

夕阳西下,采访结束准备离开时,红军魂广场的灯带亮起,与古镇的万家灯火交相辉映。那光芒,既映照着一段永不褪色的红色历史,也照亮了通往乡村振兴的康庄大道。记者王卉

编辑: